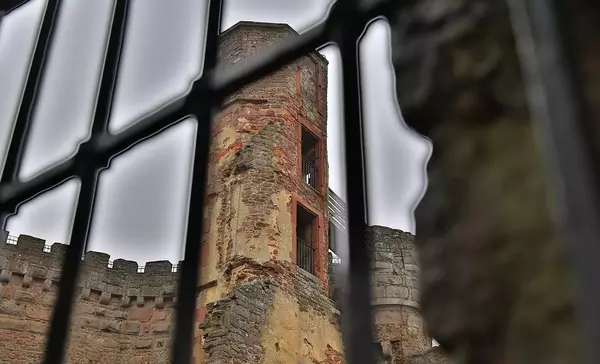

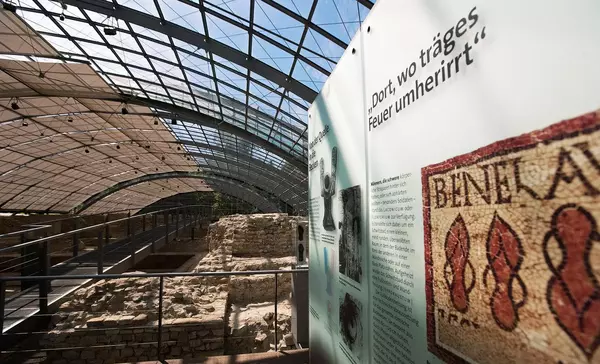

Ein kleiner Funke kann eine Tragödie verursachen – aufwendige Vorkehrungen waren daher notwendig, um sich vor dem Feuersturm zu schützen. Doch immer wieder vernichteten Brände Schlösser und Klöster, Kunst und Kultur. Und erzählen doch eine Geschichte.

HEISSBEGEHRT UND BRANDGEFÄHRLICHFeuer

Zündende Ideen

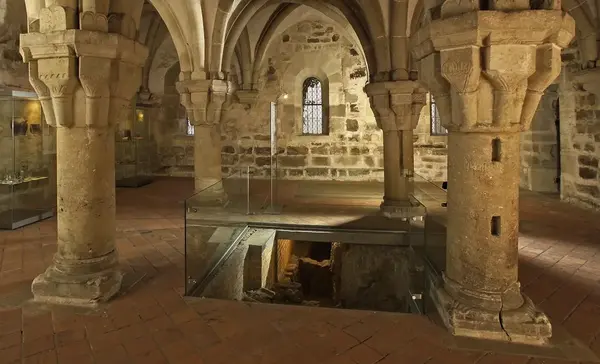

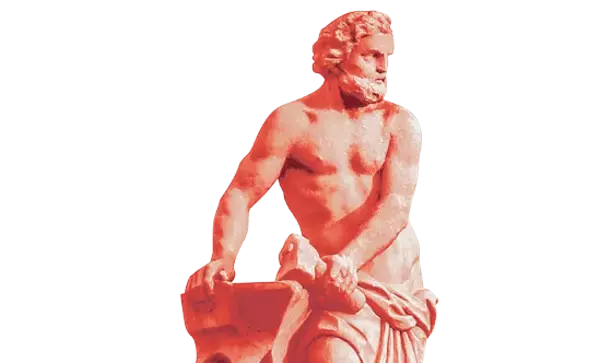

Der richtige Einfall zum richtigen Zeitpunkt: Eine zündende Idee, ein Geistesblitz, kann die Welt verändern. Mit Kreativität versuchten die alten Römer und Kelten, mittelalterliche Mönche und moderne Ingenieure, die Kraft des Feuers zu bändigen.

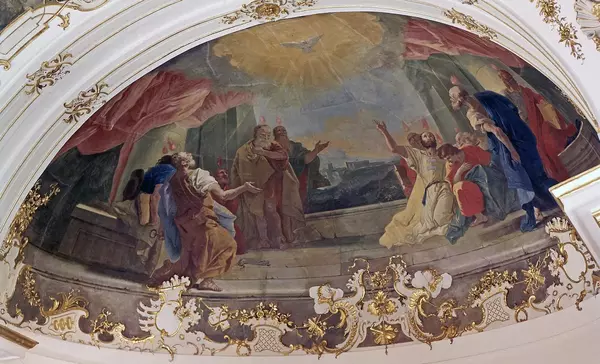

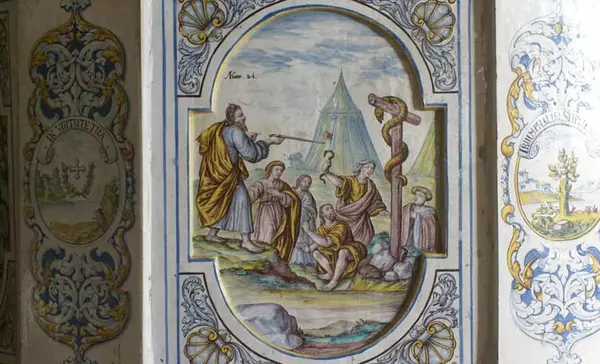

Kunst und Glaube

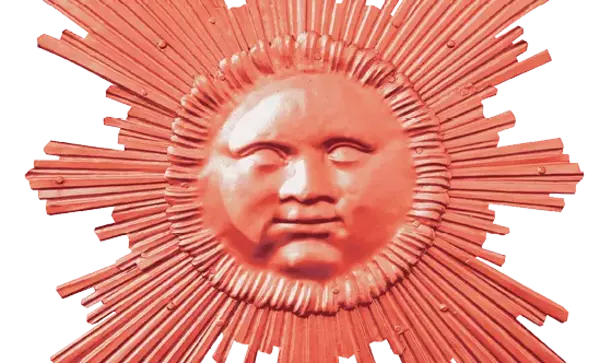

Tänzelnde Flammen, glühende Feuer und mythische Vögel – Feuer faszinierte und inspirierte Künstlerinnen und Künstler quer durch die Jahrhunderte. Einzigartige Kulturschätze und religiöse Zeugnisse des Feuereifers erwarten in den Monumenten.